История Научно-технического журнала "Георесурсы" берет свое начало с 1999 года. За это время издано 98 выпусков журнала, где более 1800 авторов опубликовали 1400 статей, большая часть из которых опубликована на русском и на английском языках. Все опубликованные статьи размещаются в открытом доступе (Gold Open Аccess). На сайте журнала можно ознакомиться с реферативными обзорами некоторых опубликованных статей.

Журнал "Георесурсы" индексируется в базах Scopus, Web of Science (ESCI), RSCI, ядро РИНЦ. Квартиль журнала SJR – Q3. Уровень журнала в «Белом списке» – 1. Категория Перечня ВАК – К1.

За прошедшие десятилетия журнал, прочно стоявший на позициях беспристрастности и толерантности к научным идеям, заслужено занял авторитетное место среди подобных научных изданий в российском научном сообществе.

Редколлегия ждет от вас, уважаемые авторы, описания своих исследований, результатов работ и новых идей в области поисков, разведки, подсчета запасов и разработки месторождений нефти, газа, угля и твердых полезных ископаемых.

Наш журнал открыт для всех исследователей земных недр. Мы готовы размещать на страницах Научно-технического журнала «Георесурсы» разные, возможно конкурирующие, гипотезы о генезисе полезных ископаемых и рассматривать различные методы и способы их изучения.

Искренне ваши,

Соколов Александр Владимирович

Главный редактор журнала "Георесурсы", кандидат геол.-минерал. наук, член-корреспондент РАЕН

Христофорова Дарья Анатольевна

Учредитель и издатель журнала "Георесурсы"

Текущий выпуск

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

«День сегодняшний есть следствие дня вчерашнего, и причина грядущего дня создается сегодня». Эта цитата из книги «Территория» Олега Куваева, написанная в далеком 1974 году, объясняет метаморфозы последних лет.

Главным достоянием уходящего года стало свершение того, о чем мечтали последние несколько лет! По утверждению министра энергетики РФ, «… Россия успешно переориентировала экспорт энергоресурсов на дружественные страны…». Следует отметить, что в результате «поворота на Восток» и влияния санкций уменьшились нефтегазовые доходы, что привело к появлению в лексиконе нефтегазовых менеджеров слова года – «сдвиг вправо». Переносятся «вправо» геологоразведочные работы; сдвигаются и уменьшаются объемы эксплуатационного бурения; сокращаются объемы финансирования НИОКР; увеличиваются сроки оплаты по сервисным работам.

Подобные, увы, вынужденные решения на фоне увеличения мирового предложения нефти и газа, снижения цен на них неизбежно приводят к увеличению доли некоммерческих объемов отечественных УВС, что провоцирует сокращение добычи. Как следствие, стали появляться порой радикальные способы решения нарастающих проблем. Например, на прошедшей в ноябре в Ханты-Мансийске отраслевой конференции звучали «рецепты» – «расстрел как способ повышения нефтеотдачи» или «деньги на ГРР надо забирать у коммерческих банков». Хотелось бы надеяться, что эти заявления – все же частное мнение докладчиков, а не организаций, которые они представляли.

Возрастание описанных негативных тенденций лишний раз подчеркивает изъяны утвержденной в текущем году «Энергетической стратегии-2050», в которой уже сегодня видны очевидные отклонения от генеральной линии. В этой связи рекомендую ознакомиться в текущем выпуске журнала с публикацией «Основные нефтедобывающие страны Северной и Южной Америки: факторы успехов и причины провалов». На мой взгляд, в этой статье декларируется универсальный вывод для всех нефтегазодобывающих стран: «...Страны с незначительными запасами углеводородов могут оказаться успешнее, чем их более богатые ресурсами конкуренты. Эффективное и устойчивое развитие нефтедобывающего сектора обеспечивается разумной энергетической стратегией и эффективными институтами. В противном случае … отрасль обречена на застой…»

И уже по традиции, о позитивных новостях

С нетерпением встретили решение о предоставлении вычета по НДПИ «Газпрому» в размере 64 млрд руб. с ноября 2026 по август 2028 годов для своих структур, добывающих газ на Ямале. Кроме того, с 2026 по 2030 год на 10 миллиардов рублей ежегодно будет увеличиваться вычет по НДПИ при добыче нефти на северном Приобском месторождении, которое разрабатывает «Роснефть». Подобные решения о налоговых вычетах окончательно подтверждают тезис, что «ТРИЗами» могут быть объекты с великолепными фильтрационно-емкостными свойствами, разработка которых в текущий момент стала нерентабельна. Но если для гигантских месторождений – Приобское (нефть) или Уренгойское, Ямбургское (газ) – необходимы налоговые послабления, то на каких месторождениях сегодня еще возможна рентабельная добыча?

Искренне ваш,

Главный редактор журнала «Георесурсы»

Директор по геологоразведке ООО «ПЕТРОГЕКО»,

Член-корреспондент РАЕН, к.г.-м.н.

Александр Владимирович Соколов

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

С участия в тендере начинается долгая и порой мучительная история взаимоотношений Заказчика и Подрядчика. И опять* Дмитрий Дмитриевич в свойственной ему манере едкого сарказма методично описывает всю подноготную договорных отношений. И должен сказать, несмотря на свой многолетний печальный опыт, автор произведения остался всё-таки неисправимым оптимистом. Или романтиком. Поскольку он еще надеется, что «…в любой закупочной комиссии обязательно должны быть специалисты с богатым практическим опытом на производстве и непосредственно знакомые с процессами, по предмету которых выполняются тендеры. Именно они должны оценивать сложность задачи и адекватность поступающих предложений…».

Увы, мой личный опыт убеждает меня в обратном. Главным лицом, играющим основную роль в тендерных процедурах, является, как правило, представитель службы безопасности Заказчика, чей послужной список и опыт лежит в других галактиках, бесконечно далеких от геологии. И если еще ему, этому «лицу», удастся «уронить в цене ниже плинтуса» будущего Исполнителя работ, заставить его работать без аванса, а потом ждать оплату за выполненные работы три-четыре месяца, то такой тендер будет считаться удачным для этого «лица».

Уверен, что те, кто изучит это актуальное исследование, закрыв последнюю страницу, будут долго еще сидеть в задумчивости и сравнивать прочитанное со своим личным опытом.

Соколов А.В.

Главный редактор журнала «Георесурсы»

СТАТЬИ

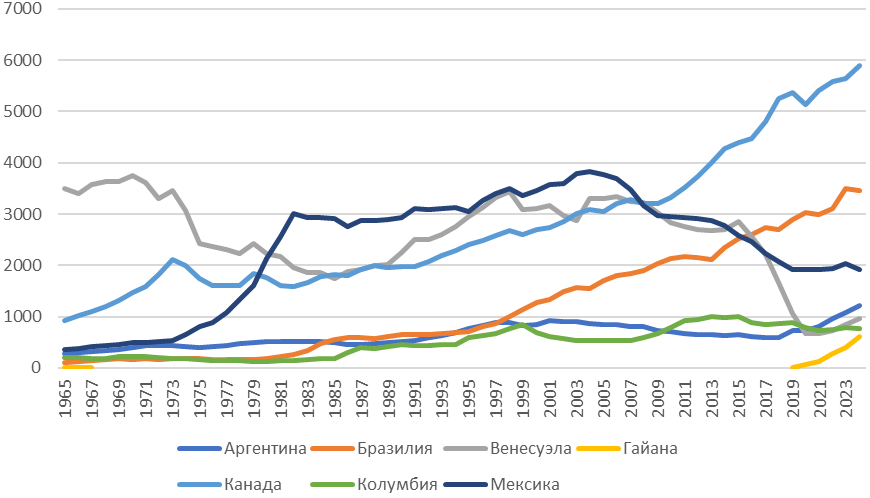

В статье исследуются основные факторы успехов и причины провалов нефтяных секторов в странах северной и Южной Америки – Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Гайане, Канаде, Колумбии и Мексике. Дается краткая характеристика ресурсного потенциала и динамики нефтедобычи этих государств. рассматриваются такие параметры развития их нефтяной промышленности, как применение достижений научно-технического прогресса, структура сектора, наличие эффективных институтов, государственная энергетическая политика, в том числе налоговая система, осуществление энергетических реформ, направленных на стимулирование конкуренции, частичную приватизацию национальных нефтяных компаний, привлечение иностранных нефтяных корпораций, обеспечение стабильности регулирования, проведение разумной локализации. Делается вывод о том, что устойчивое развитие сектора и рост нефтедобычи в соответствии со стратегическими целями правительства зависят не только от ресурсного потенциала, но и от энергетической политики, продуманных и своевременных реформ, прочных институтов и благоприятного инвестиционного климата.

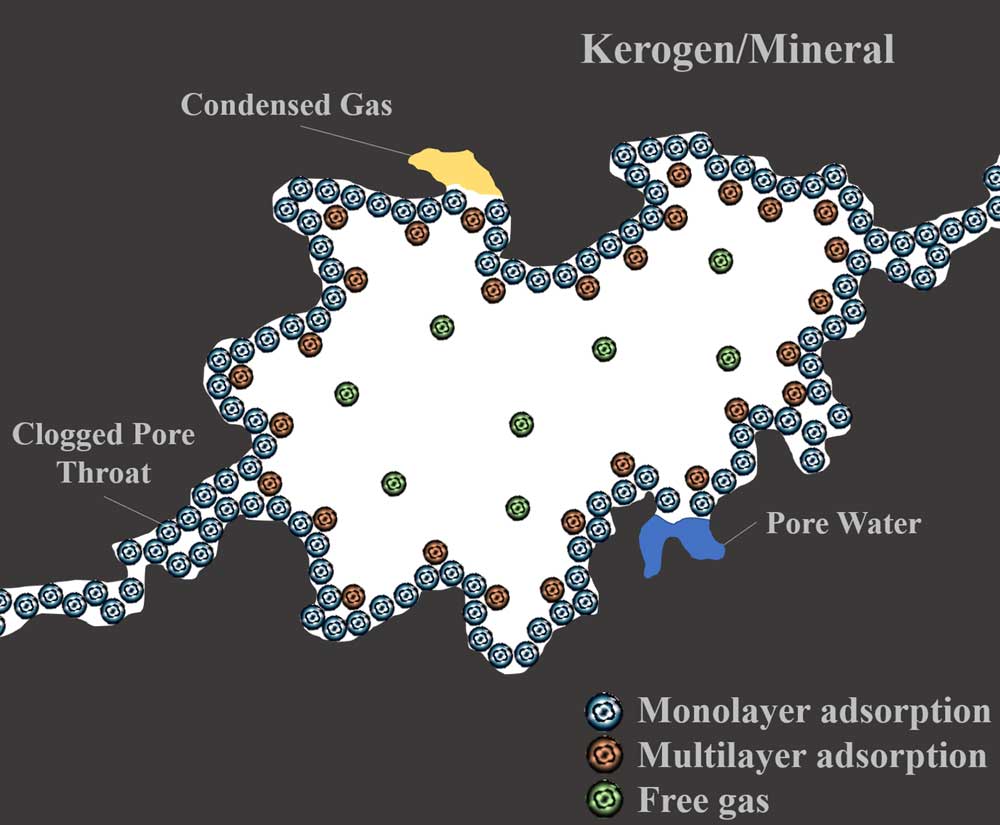

Достоверные данные об относительной проницаемости низкопроницаемых нефтематеринских пород пластов имеют ключевое значение для оптимизации разработки и эксплуатации месторождений за счет повышения точности гидродинамических моделей. Основными трудностями при изучении подобных систем являются ограниченность экспериментальных данных, обусловленная недоступностью кернового материала, а также неприменимость стандартных лабораторных методик из-за ряда свойств изучаемых объектов, таких как низкая пористость и проницаемость, высокое содержание органического вещества, включая кероген.

Исследование влияния таких факторов, как сверхнизкое межфазное натяжение, адсорбция и диффузия, на транспорт флюидов в условиях моделируемого пласта является крайне важным. Однако на сегодняшний день механизмы адсорбции и диффузии углеводородных газов остаются недостаточно изученными в научной литературе.

Цель данного обзора — предоставить всесторонний анализ опубликованных работ по адсорбции и диффузии газа в низкопроницаемых нефтематеринских породах. В рамках данной работы, была проведена оценка влияния различных свойств пород на поведение флюидов в наномасштабных порах и выделены будущие направления для дальнейших исследований. Предложенный обзор способствует улучшению интеграции данных адсорбции и диффузии углеводородных газов в гидродинамических моделях, тем самым повышая точность оценки извлекаемых запасов и снижая экономические риски при разработке труднопостроенных месторождений.

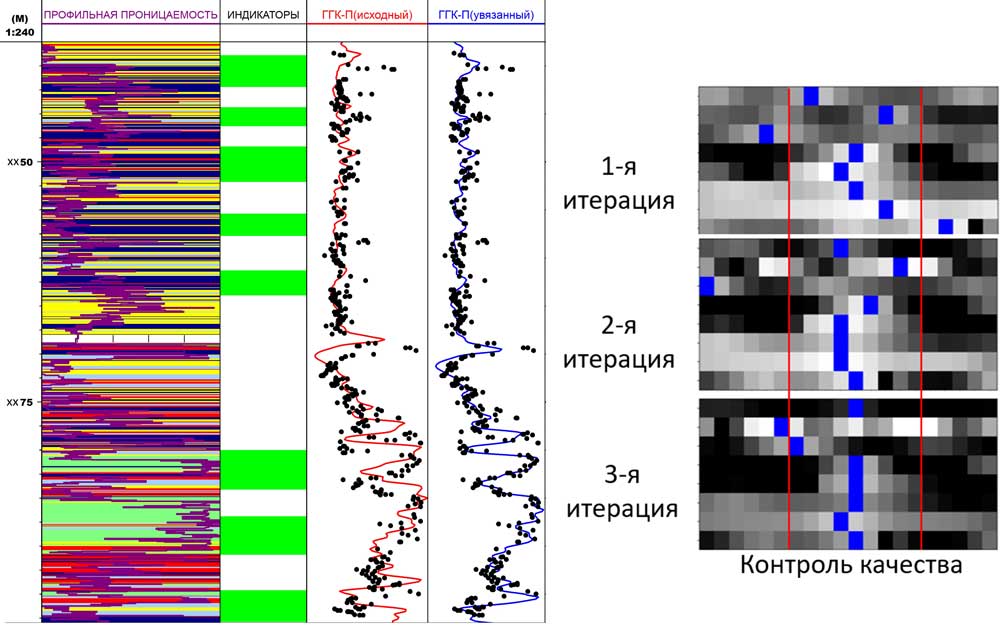

В настоящей работе представлена комплексная методика для выполнения автоматической увязки каротажных кривых с фотографиями полноразмерного керна. Предложенный подход сочетает использование алгоритмов машинного обучения для автоматической литотипизации по фотографиям полноразмерного керна и алгоритма амплитудной модальной инверсии, что позволяет в процессе увязки учитывать информацию об исследуемом разрезе. Привязка фотографий керна осуществляется без использования кривой естественной гамма активности образцов или данных лабораторных исследований керна. При выполнении настоящей работы также была проведена валидация разработанного рабочего процесса на наборе данных, представленном карбонатными и терригенными породами (в том числе для случая чистого неглинистого карбонатного разреза) для нейтронного и плотностного каротажа. Анализ результатов обработки данных и их сравнение с результатами лабораторных исследований образцов керна позволили сделать выводы о высокой точности автоматической привязки, которая составила величину размера сглаживающего фильтра: ~60 см для нейтронного и ~80 см для плотностного каротажа. Предложенный инструмент позволяет существенно сократить временные затраты на обработку данных геофизических исследований скважин по сравнению с традиционными подходами, снизить вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором, и может служить основой для дальнейших исследований в этой области.

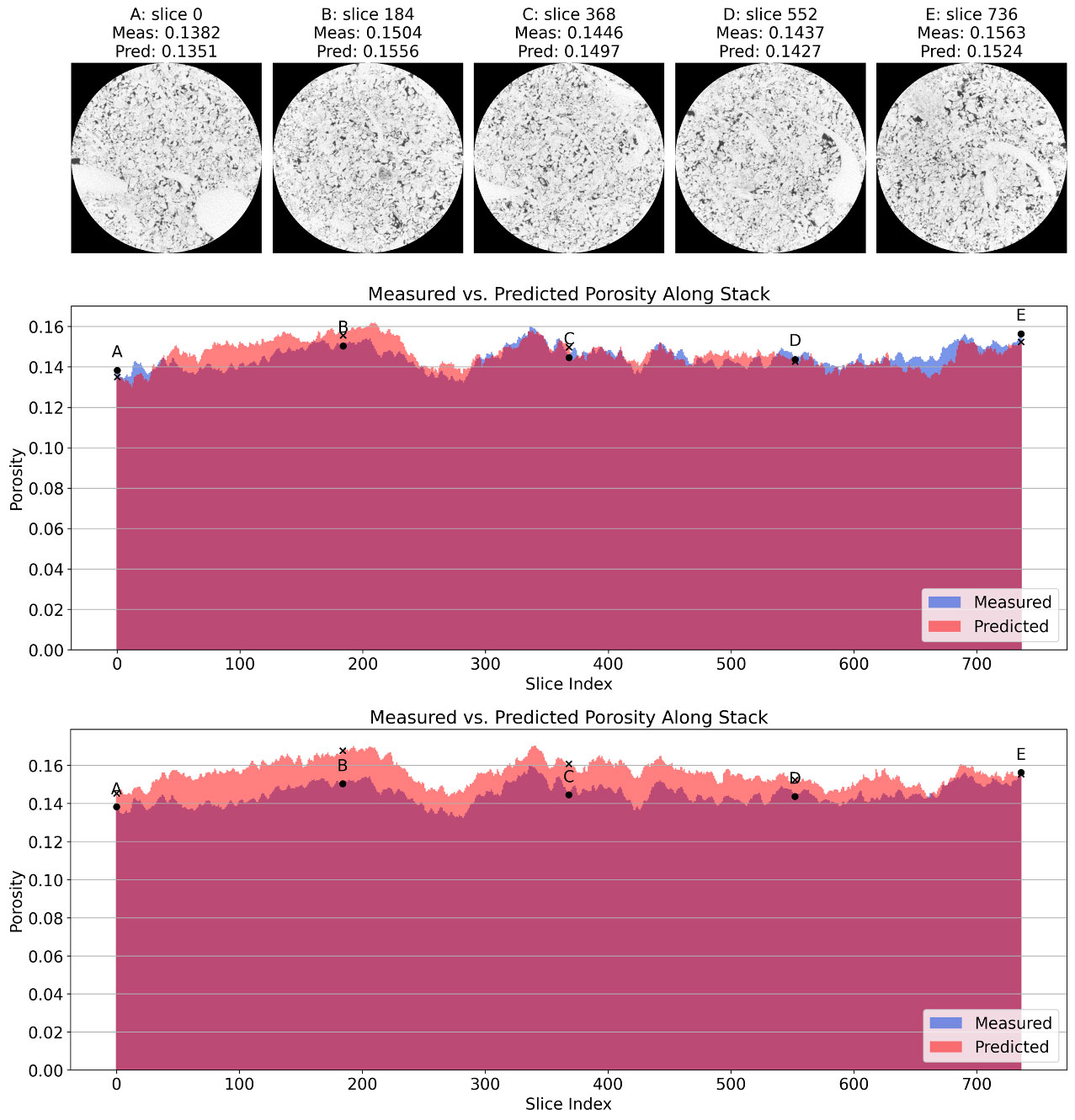

Недавние достижения в области машинного обучения позволили автоматически анализировать изображения микротомографии (микро-КТ), способствуя более эффективной идентификации свойств горных пород. Целью данного исследования является прогнозирование экспериментально измеренной открытой пористости пород-коллекторов с использованием изображений микро-КТ стандартных образцов керна. Был собран набор данных из 136 образцов керна, включая 49 образцов песчаника и 87 образцов карбоната. Открытая пористость была экспериментально определена с использованием газового волюметра. Образцы керна (30 ± 1 мм в высоту и диаметр) были отсканированы с помощью микроКТ с разрешением 34,6-38,0 мкм, что дало 16-битные стеки изображений. Набор данных состоял из 100 232 изображений (64 119 карбоната и 36 113 песчаника). Для маркировки изображений мы ввели контролируемый метод под названием «Сегментация неразрешенных пор с помощью экспериментального эталона» (SUPER), который сегментирует темные воксели для соответствия экспериментально измеренной открытой пористости, адаптируясь к характеристикам каждого образца. Были обучены три модели трансформера со сдвигаемыми окнами (Swin): универсальная модель и специализированные модели для песчаника и карбоната. Модели использовали трансферное обучение с весами ImageNet, за которым последовала тонкая настройка. Тестирование подтвердило, что специализированные модели превзошли универсальную модель. Это подчеркивает, что обучение ансамбля моделей, адаптированных к определенным типам пород, приводит к лучшей производительности, чем одна общая модель для прогнозирования пористости. Основная проблема возникла с песчаниками, особенно мелкозернистыми типами, где мелкие поры сливались из- за ограничений разрешения. Последующая работа должна быть направлена на улучшение разрешения изображений и непосредственное введение детализированных изображений в модель. Метод имеет потенциал применения для полноразмерного керна и ранней оценки пористости в неэкстрагированных стандартных образцах, включая хрупкие коллекторы с нефтью или битумами.

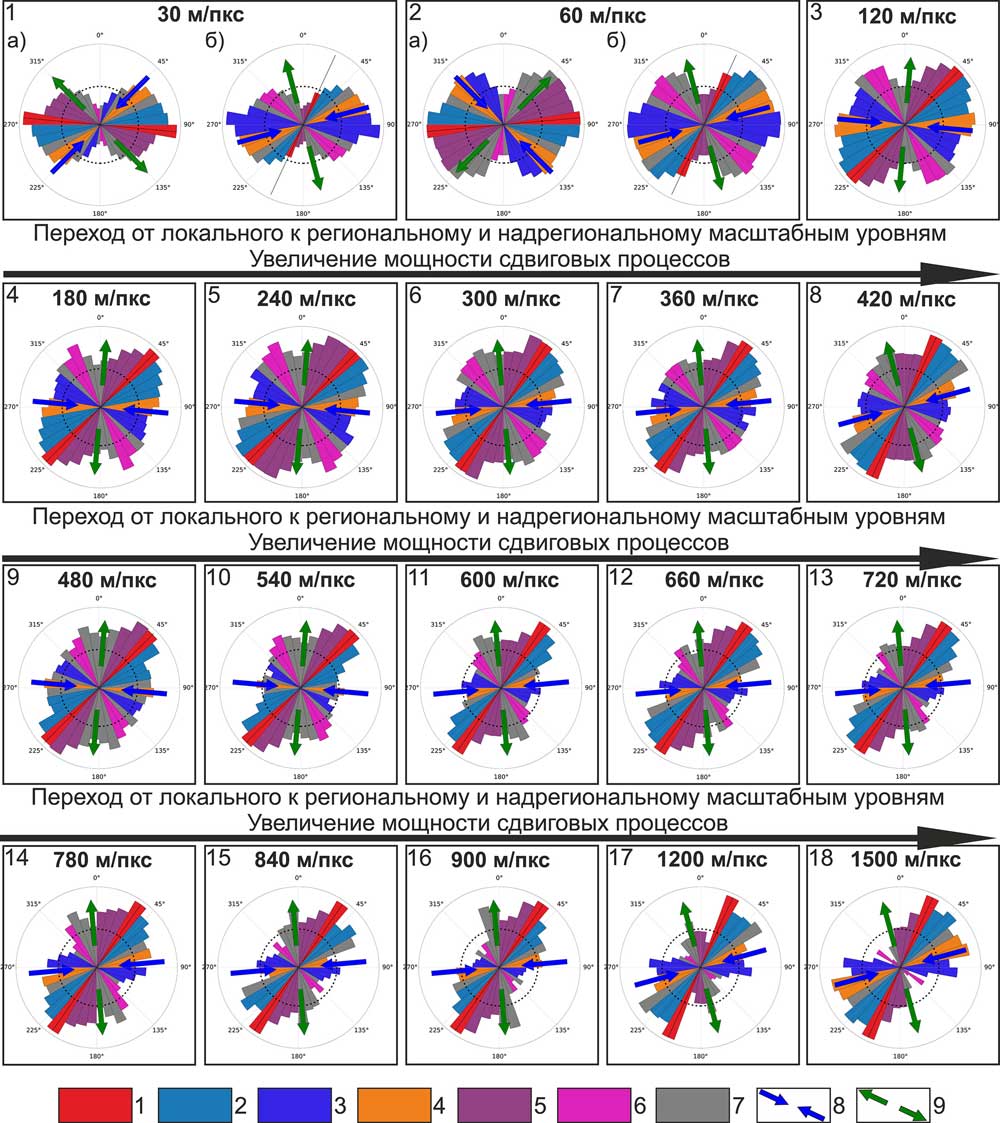

В статье на примере территории западной части Байкало-Патомского пояса на основе последовательного занижения пространственного разрешения цифровой модели рельефа FABDEM предложен авторский подход к автоматическому выделению линеаментов, отражающих различные масштабные уровни развития каркаса разрывных нарушений. Представлены результаты комплексного пространственно-геометрического анализа выделенных линеаментов, маркирующих разноранговые разрывные структуры. На основе корреляционного анализа выделены группы структур, однозначно отвечающих определённому масштабному уровню. Для реконструкции параметров напряженно-деформированного состояния, кинематики предполагаемых разрывных структур и восстановления последовательности этапов тектогенеза, парагенезис выделенных на каждом этапе генерализации цифровой модели рельефа структур интерпретировался на основе модели сдвига, предложенной П.Л. Хэнкоком. В результате в истории геологического развития территории установлены три последовательных этапа тектогенеза, характеризующихся: I) субширотной – восток-северо-восточной, II) северо-восточной и III) северо-западной ориентировками оси максимального сжатия. Первый этап проявлен на всех масштабных уровнях и отвечает процессам аккреционно-коллизионного взаимодействия окраины сибирского кратона с микроконтинентами и островодужными террейнами. Второй и третий этапы проявлены исключительно на локальном уровне и коррелируют с формированием субширотных сдвигов и надвигов в северо-западном направлении. Полученные результаты на основе расчета коэффициента тенденции к сдвигу и визуализации наиболее гидравлически активных сегментов разрывных структур легли в основу создания разномасштабных прогнозно-поисковых моделей полезных ископаемых территории с учетом выявленных этапов тектогенеза. установлено, что наибольшую роль в локализации металлического оруденения сыграли первый и второй этапы. В этом случае точность комплексной модели составила 94%.

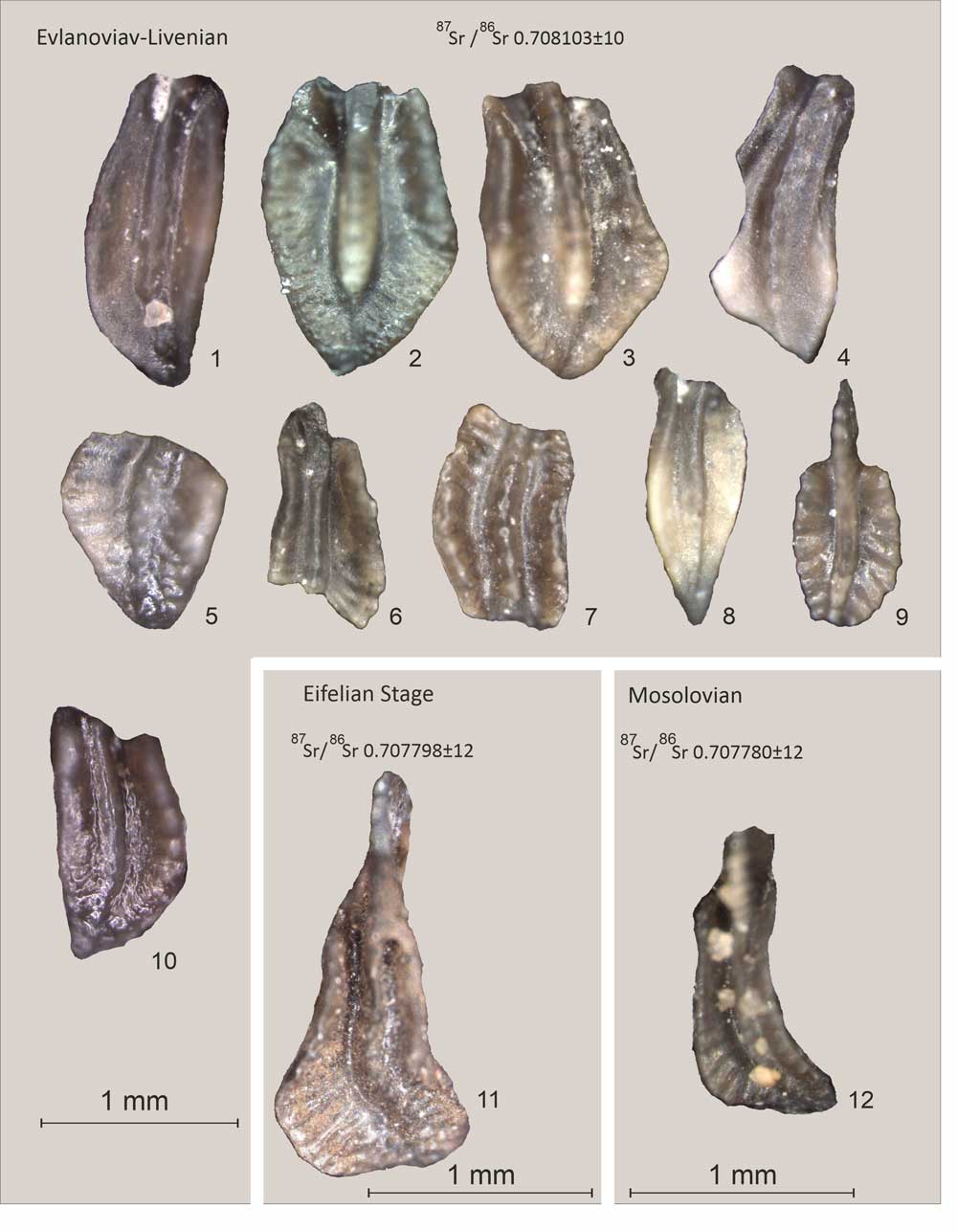

Представлены первые данные по изотопному составу стронция (87Sr/86Sr) для средне- и верхнедевонских отложений центральной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, полученные на основе анализа рамиформных элементов конодонтовых аппаратов. Стратиграфическое положение большинства образцов определено по содержащимся в них платформенным конодонтам. Значения 87Sr/86Sr демонстрируют хорошую согласованность с глобальной стронциевой кривой, что указывает на устойчивую связь исследуемого региона с Мировым океаном на протяжении среднего и позднего девона. Полученные данные подтверждают высокую степень стратиграфической полноты регионального разреза, несмотря на многочисленные перерывы осадконакопления и частое чередование доманиковых, терригенных и карбонатных отложений.

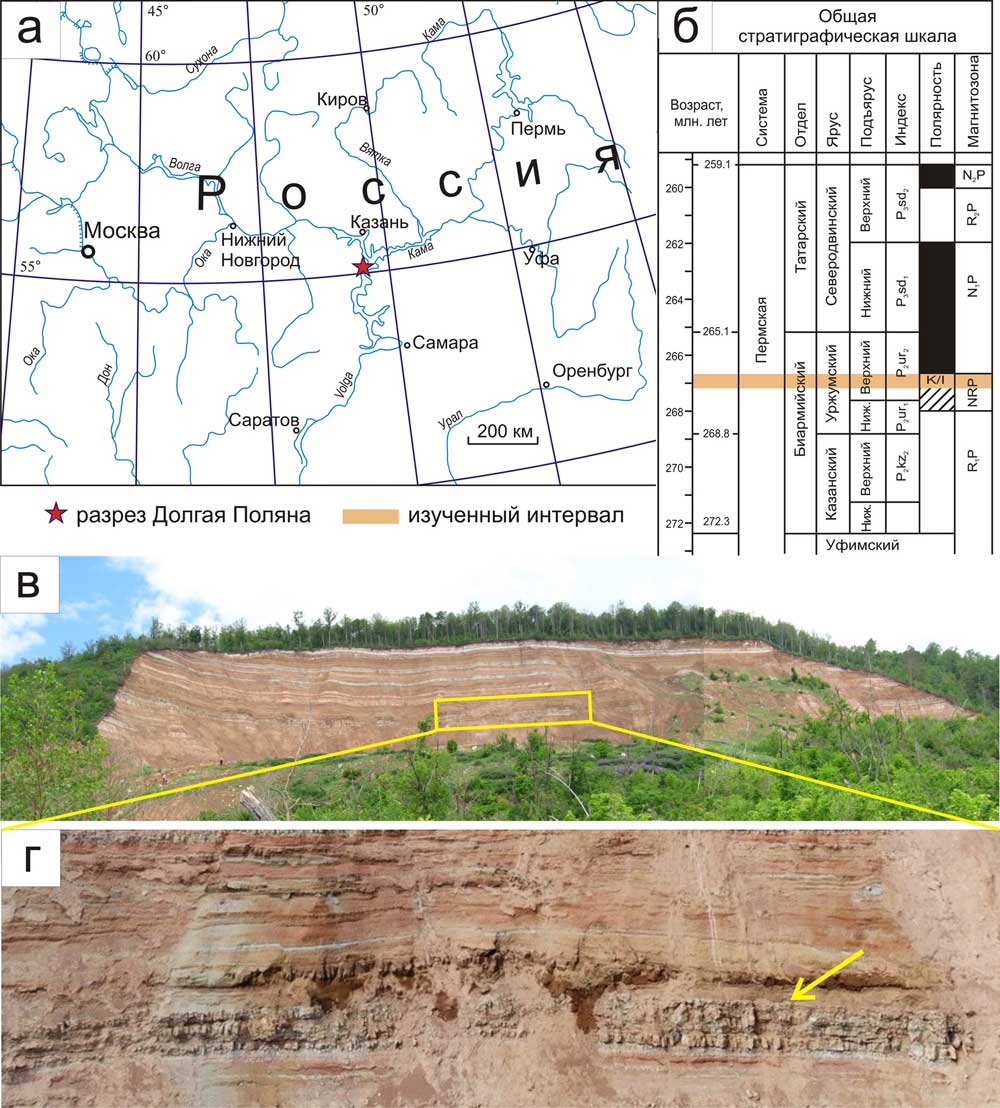

В данной работе представлены результаты исследования ризоидных известняков уржумского яруса средней перми на типичном примере полевыми и лабораторными методами с целью уточнения особенностей их формирования. Использовались: рентгено-флуоресцентный анализ (РФА), анализ стабильных изотопов углерода и кислорода, оптическая и сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), рентгеновская компьютерная томография (РКТ) и электронный парамагнитный резонанс (ЭПР).

Исследуемый известняк имеет двучленное строение: нижняя (основная) часть пронизана густой сетью корневых каналов (ризоидный известняк), а верхняя часть сложена тонкослоистым известняком (слоистый известняк) с трещинами усыхания, заполненными темно-серым массивным известняком. Все типы известняков содержат озерную фауну остракод, пелеципод и рыб. ризоидный известняк имеет микритовую биотурбированную структуру. Перекрывающий его слоистый известняк характеризуется микробиально индуцированной тонкослоистой микрит-остракодовой структурой. Массивный известняк имеет микритово-пелоидную структуру и вмещает интракласты ризоидного известняка.

Массивный известняк, заполняющий трещины усыхания, резко отличается от вмещающих известняков более легким изотопным составом углерода, наличием микробиальных пленок с развитием коккоидных и нитчатых бактериоморфных форм. спектры ЭПР массивного известняка содержат сульфатные радикалы и сигналы органических радикалов неуглефицированной органики растительного ряда. с помощью РКТ в ризоидном известняке выявлена структура расположения корневых каналов, по которым оценено расстояние между растениями в 10–12 см. Морфология корневых каналов позволяет их отнести к ихнотаксонам Radicites sp. и Radicites erraticus.

Изученный ризоидный известняк интерпретируется как озерный карбонатный осадок, подвергшийся переработке корнями растений при обмелении озера. слоистый известняк интерпретируется как бактериальный мат, сформированный в палюстринных условиях. Массивный известняк представляет собой бескаркасную микробиальную постройку, сформированную в литоральных условиях. Повторяемость в разрезе уржумских отложений горизонтов ризоидных известняков отражает цикличность, связанную с короткопериодными колебаниями климата, где ризоидные известняки приурочены к условно трансгрессивным фазам развития озерных бассейнов. Литостратиграфический потенциал ризоидных известняков требует дальнейшего изучения.

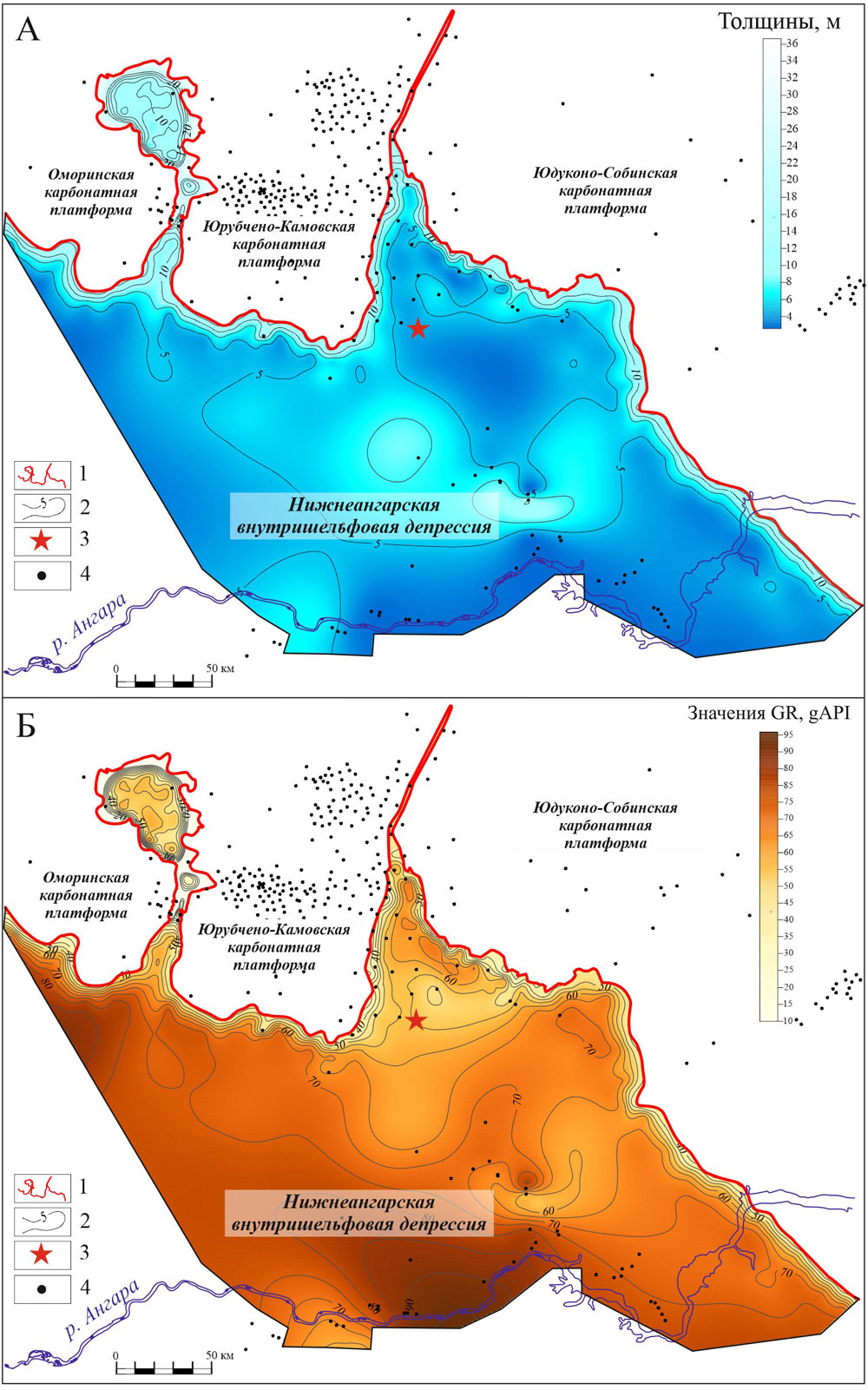

Целью настоящей публикации является представление новых геолого-геохимических данных о потенциально нефтегазоматеринских отложениях осинского горизонта Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. осинский горизонт нижнего кембрия в пределах сибирского кратона имеет сложное фациальное строение и представлен тремя основными типами разреза: мелководным (сводовым), рифовым и депрессионным. При бурении новой поисково-оценочной скважины на салаирском участке (южная часть Камовского свода) из депрессионного типа разреза осинского горизонта выполнен непрерывный отбор керна, и впервые для Байкитской нефтегазоносной области получена подробная характеристика потенциально нефтегазоматеринских пород. Во вскрытом разрезе осинский горизонт имеет сокращенную мощность (12,5 м), а в его составе выделены три пачки. В средней пачке диагностированы слабопористые микробиальные доломиты с признаками нефтенасыщения. Верхняя пачка сложена темно-серыми и почти черными известняками с характерными признаками конденсированной аноксичной седиментации (микритовая структура, микрослоистая текстура, отсутствие остатков бентосных организмов, обилие фрамбоидов пирита и др.). В них встречаются многочисленные сферические остатки известкового микропланктона. Геохимическими методами доказано, что породы депрессионного разреза осинского горизонта относятся преимущественно к нефтегенерирующим. По результатам битуминологических исследований установлено, что на территории исследований осинская углеводородная система является изолированной от нижележащих вендских и рифейских отложений. Представленные результаты имеют высокую актуальность, т.к. дают новую информацию о слабо изученных депрессионных отложениях осинского горизонта Байкитской нефтегазоносной области.

В работе обсуждаются особенности группового, молекулярного и элементного составов битумов и нефтей усольской и тэтэрской свит трех месторождений центральной части Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области. Исследованы нефти (легкая и тяжелая) и битумы (асфальтиты и кериты). Помимо стандартного исследования свободных хлороформенных битумоидов ХБ «А», выделены и проанализированы на молекулярном уровне связанные битумоиды ХБ «с», а также продукты «мягкого» термолиза асфальтенов нефти. Масс-хроматограммы полного ионного тока насыщенных фракций всех изученных образцов нафтидов (за исключением термолизата асфальтенов нефти) характеризуются явным преобладанием пиков н-алканов, изоалканы, в том числе изопреноидные, – в подчиненном количестве. Во всех образцах изученной выборки нафтидов ряд алкановых и терпановых фациально-генетических молекулярных параметров указывает на единство типа исходных биопродуцентов и восстановительные условия раннего диагенеза нефтематеринских пород, однако в составе некоторых образцов зарегистрировано не типичное для древних нафтидов изученного района повышенное содержание холестанов и перегруппированных стеранов. В составе изученных образцов выявлены специфические углеводороды – 25-норгопаны с27-с32(с34), адамантаны с10-с14, диалкилзамещенные алканы (предположительно нечетные с21-с31) и нормальные α-олефины с14-с29 (в термолизате асфальтенов нефти). Данные по молекулярным параметрам обработаны методом главных компонент, показавшим дифференциацию нафтидов по приуроченности к месторождениям, а также к их типу, предположительно обусловленную более интенсивным воздействием термических и миграционных факторов на Южно-Даниловском и Даниловском месторождениях. В целом, по комплексу выполненных исследований предполагается формирование современного состава изученных нафтидов в том числе за счет повторной подпитки залежей новыми порциями углеводородных газов или метановых нефтей. Для выявления источников генерации нафтидов района исследований планируются дополнительные исследования вероятных материнских пород.

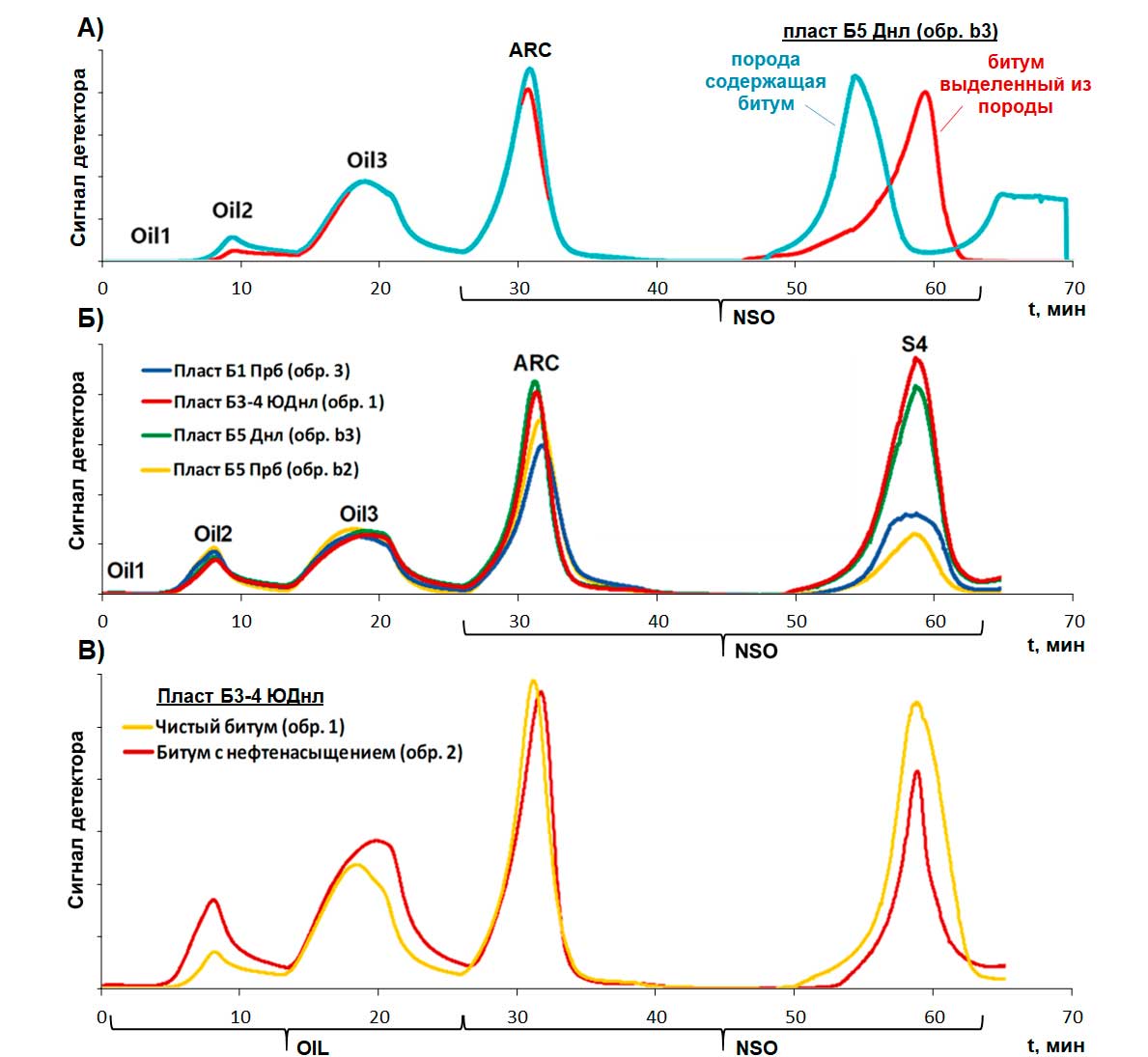

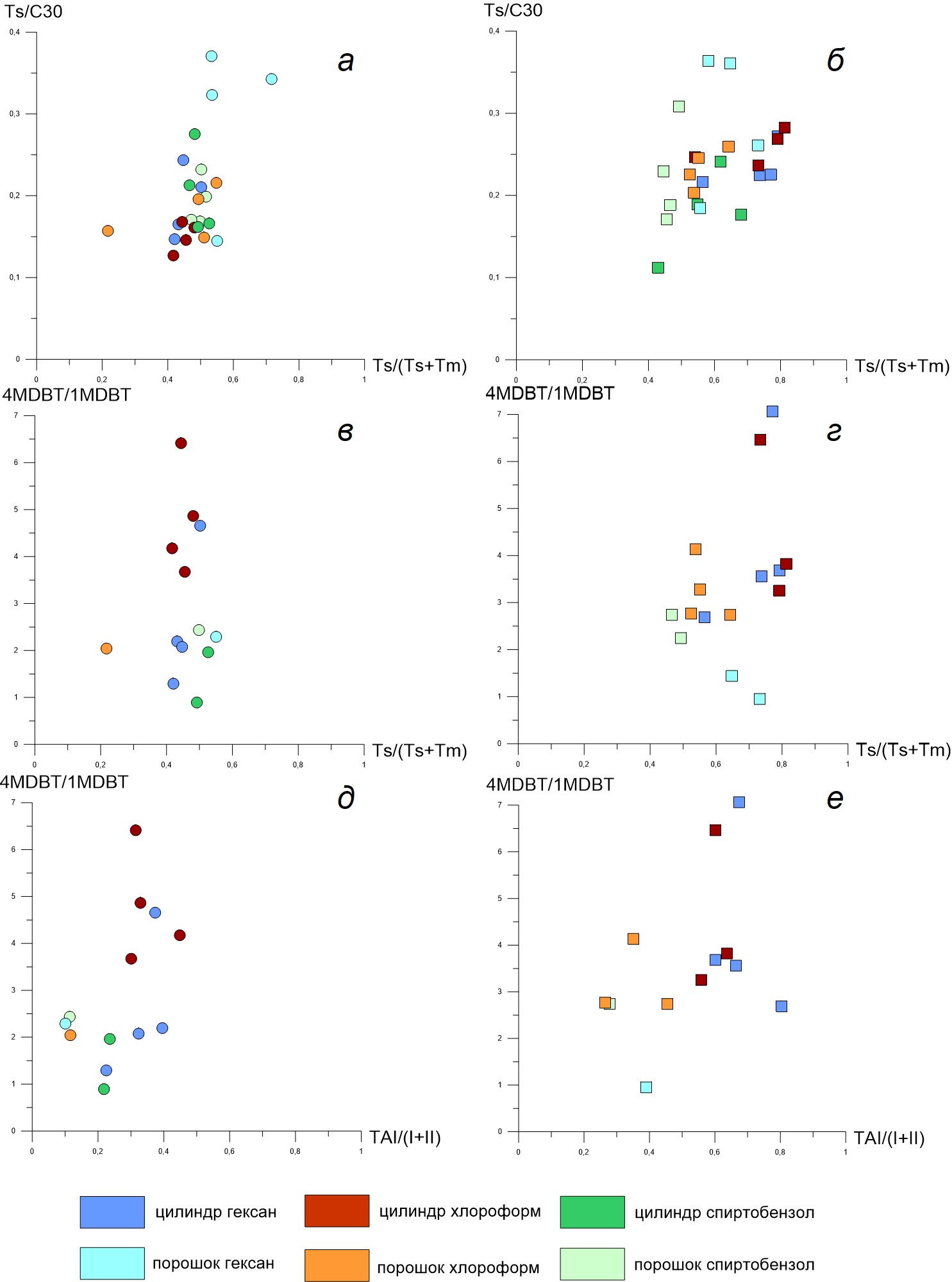

Данная работа является продолжением цикла статей, посвященных исследованию молекулярного состава углеводородных соединений (УВС) в поровом пространстве пород баженовского горизонта. Исследование проводилось на образцах нефтегазоматеринской толщи (НГМТ) с органическим веществом (ОВ) смешанного и континентального состава, отобранных из двух скважин Г5 и Г6, расположенных в северной части Западной сибири. Биомаркерный анализ битумоидов из открытых, запечатанных и закрытых пор показал существенные различия в составе УВС, что позволило выделить их в две группы. различия величин биомаркерных параметров, характеризующих условия осадконакопления оВ, предполагают наличие миграционных УВС в открытых порах исследуемых образцов. Предполагаемые миграционные битумоиды обладают составом, характерным для окислительных обстановок осадконакопления материнского ОВ преимущественно континентального происхождения. Битумоиды из закрытых пор, напротив, формировались из ОВ преимущественно морского генезиса, накапливавшегося в восстановительных условиях. При этом отмечается, что миграционные битумоиды в скважинах имеют разный источник, что дополнительно подтверждается параметрами зрелости. Величины Ts/(Ts+Tm), Ts/C30, 4MDBT/1MDBT,TAI/(I+II) для миграционных битумоидов Г5 и Г6 характеризуют стадии катагенеза МК1 и МК2-3 соответственно, УВС закрытых пор – ПК3-МК1.

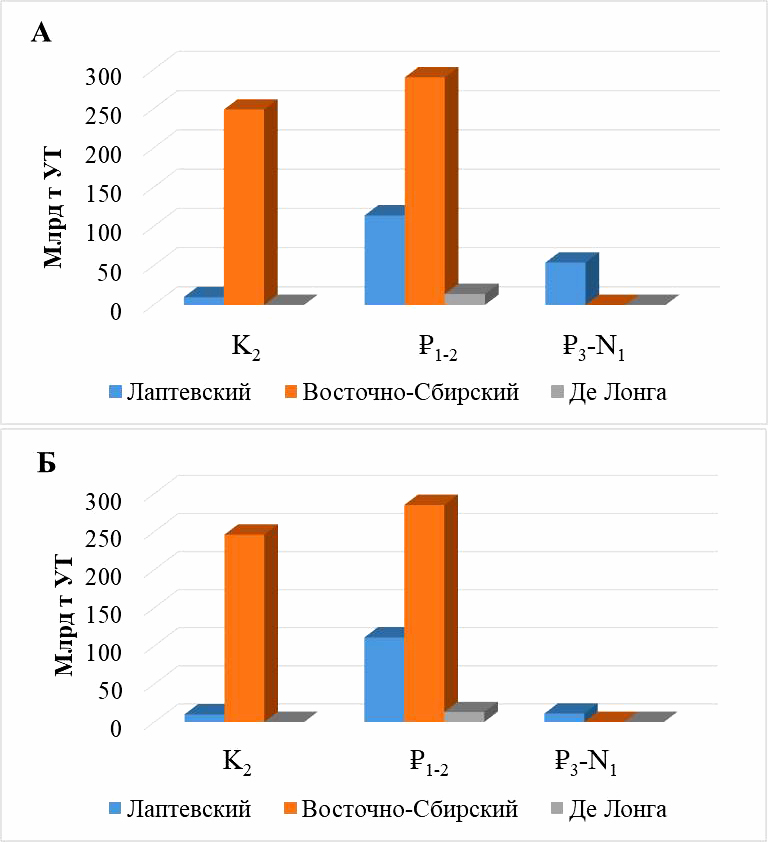

В пределах акваторий Восточной Арктики, на основании совместного анализа результатов палеогеографических реконструкций и опубликованных материалов геохимических исследований пород сопредельной суши, выявлены вероятные нефтегазоматеринские толщи в отложениях верхнего мела, палеоцена-эоцена, олигоцена-раннего миоцена, построены прогнозные карты их распространения и геохимических свойств. с использованием методов численного моделирования рассчитаны карты современной зрелости материнских пород, оценен их генерационный и эмиграционный потенциал, установлены вероятные очаги генерации углеводородов в пределах Восточно-Арктического шельфа. Полученные результаты формируют концептуальную основу для дальнейшей оценки перспектив нефтегазоносности, районирования изучаемой территории и эффективного планирования геологоразведочных работ.

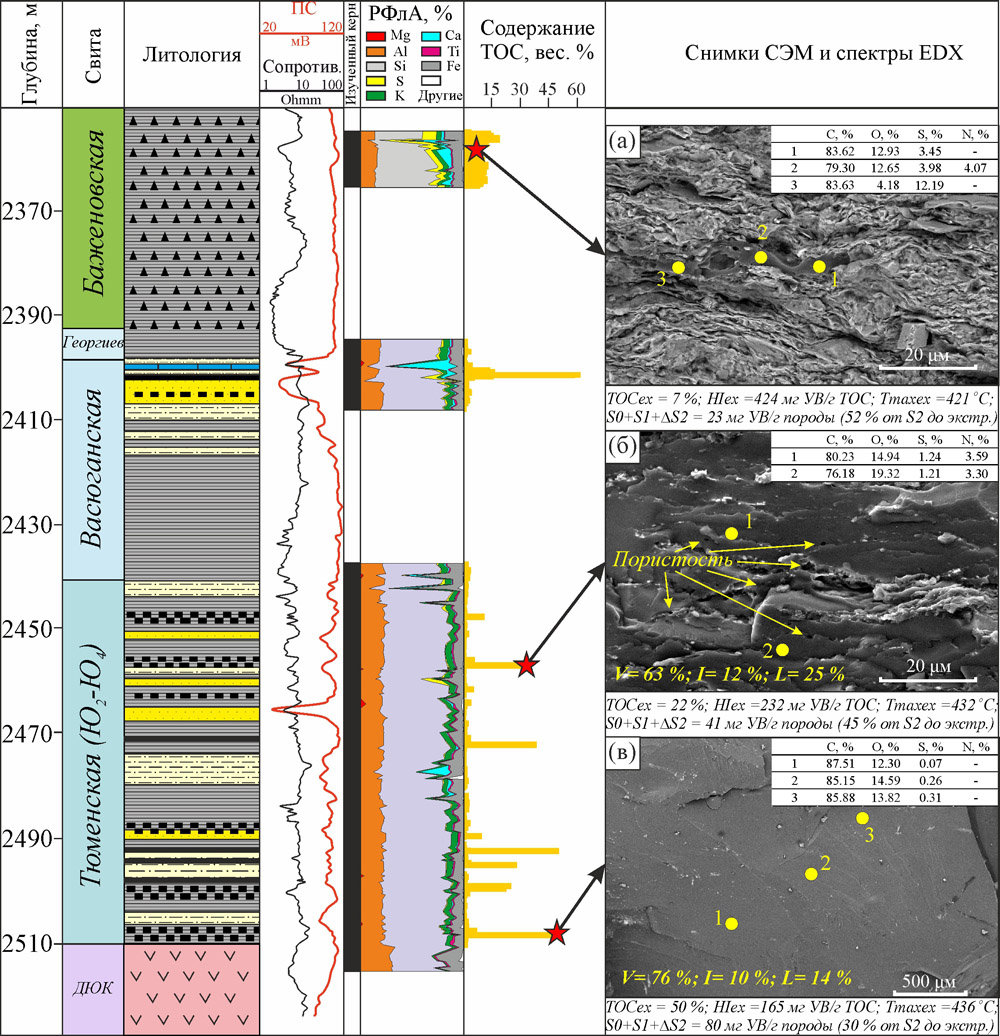

Проведены комплексные литолого-геохимические исследования керна трех скважин, расположенных в пределах южной периферии Западно-сибирского нефтегазоносного бассейна (НГБ) в северной части омской области, которые позволили выделить и впервые детально охарактеризовать основные нефтегазоматеринские породы района, а также оценить объемы генерации углеводородов (УВ). В качестве источников УВ в районе исследований были определены высокоуглеродистые кремнистые аргиллиты баженовской свиты, по типу вещества отличающиеся от баженовской свиты Широтного Приобья, а также угли и углистые аргиллиты васюганской и тюменской свит. Детальный анализ разреза показал, что генерационный потенциал баженовской свиты обусловлен наличием керогена II/IIS типа, характеризующегося ранней генерацией и более высоким исходным водородным индексом. Показано, что нефтяной потенциал углей и углистых аргиллитов васюганской и тюменской свит связан с высоким содержанием липтинитовых мацералов. Детальные исследования изотопного состава экстрактов генерирующих и аккумулирующих интервалов в разрезе, а также УВ газа месторождения подтверждают, что флюиды образованы из морского органического вещества баженовской свиты и углистого вещества васюганской и тюменской свит и их смеси. Полученные результаты доказывают присутствие очага низкотемпературной генерации УВ в исследуемом районе, что открывает новые перспективы для поиска и разведки нефтегазовых месторождений и обосновывает необходимость проведения 3D бассейнового моделирования для переоценки объемов УВ и их локализации в пределах отдельных участков южной периферии Западно-сибирского НГБ.

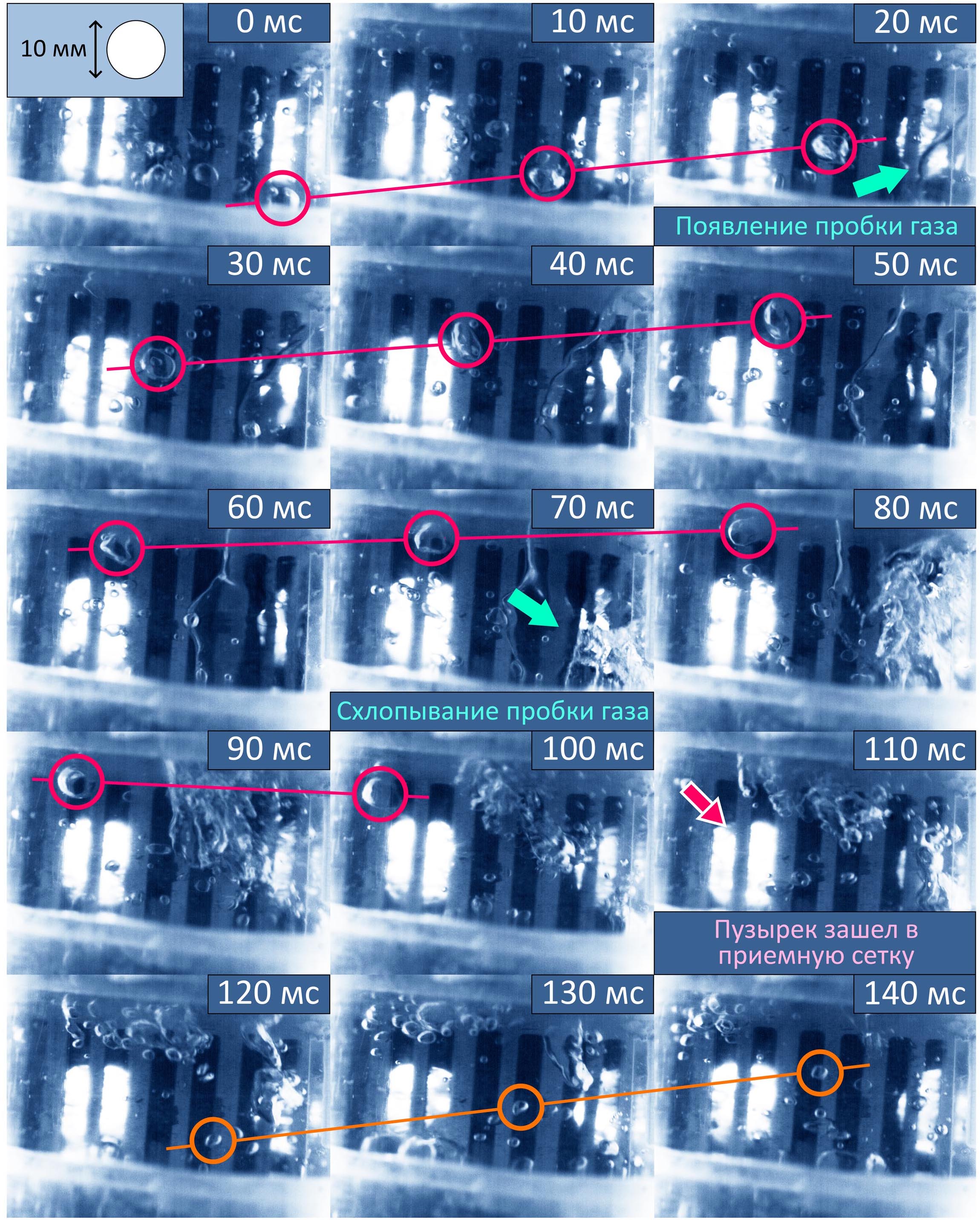

Естественная сепарация газа является важным процессом в скважинах, оборудованных установками электроцентробежных насосов (УЭЦН), который влияет на эффективность работы системы «скважина – насос – подъемник». В настоящий момент совокупность знаний о данном процессе требует критического анализа и дальнейшего совершенствования. В статье представлены результаты изучения нестационарных особенностей процесса сепарации пузырьков газа в затрубное пространство в околоприемной области модели скважины с условно-радиальным входом. Проанализированы результаты испытаний на экспериментальном стенде, а также результаты численного моделирования в нестационарном многофазном симуляторе. Эксперименты проведены на экспериментальном стенде с внутренним диаметром модели эксплуатационной колонны 80 мм и внешним диаметром модели приемного модуля 64 мм, с учетом возможности измерения расходов жидкости и газа, а также высокоскоростной видеосъемки процессов, происходящих в околоприемной области модели скважины. Показаны нестационарные особенности течения газожидкостных смесей на основе визуализации движения потока в околоприемной области для модельных смесей «Вода-Воздух» и «Вода-ПАВ-Воздух». Выявлено, что на малых отрезках времени (<1 с) режимы с пробково-эмульсионной структурой потока характеризуются значительной нестационарностью. Результаты численного моделирования указывают на то, что подобное нестационарное поведение может приводить к пульсационной работе скважины и УЭЦН.

На основе критического анализа полученных результатов исследований сформулированы перспективные направления: изучение теоретических основ сепарации в околоприемной области насоса; промысловые и стендовые эксперименты; численное моделирование естественной сепарации газа в затрубное пространство скважины, оборудованной УЭЦН.

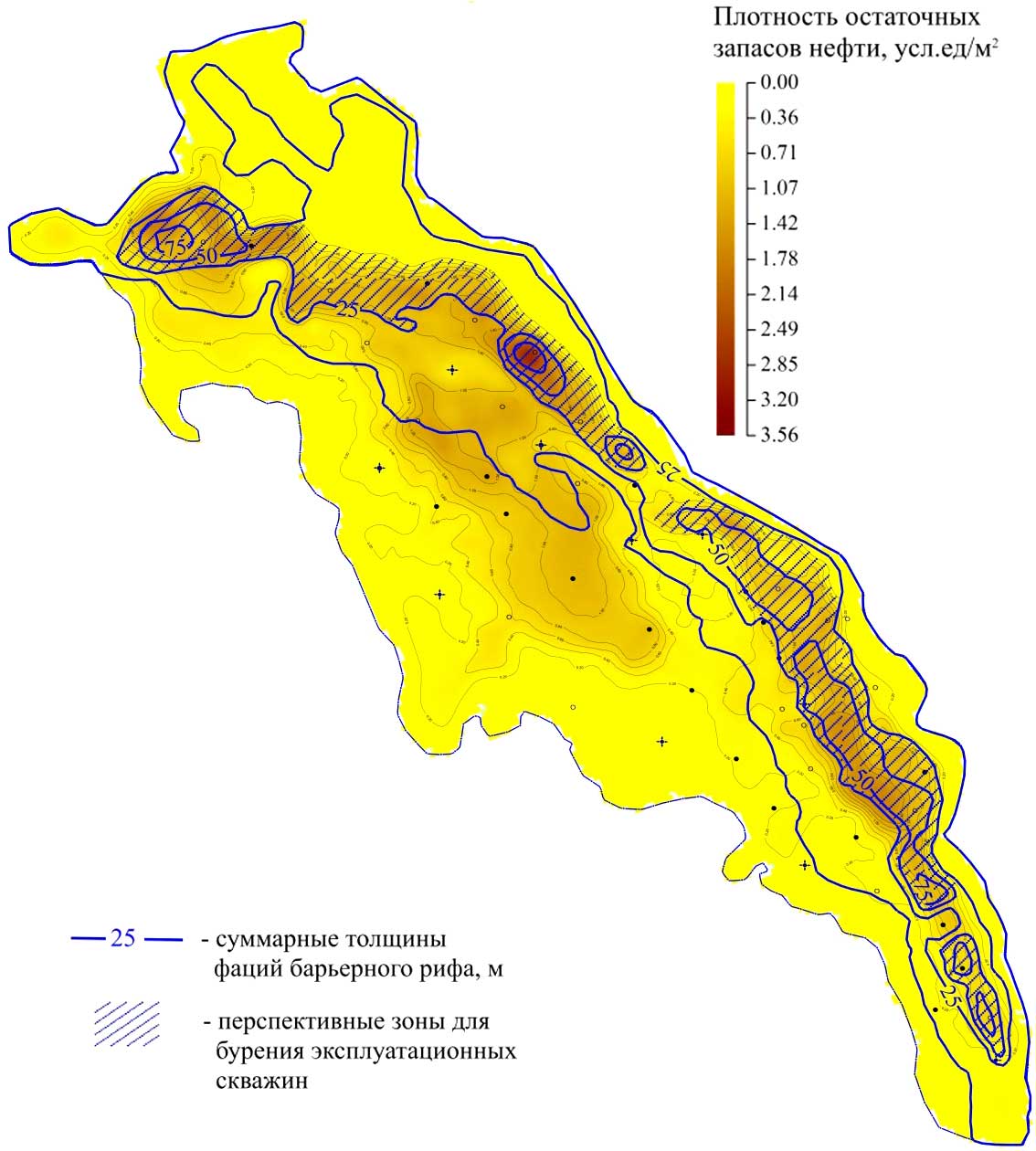

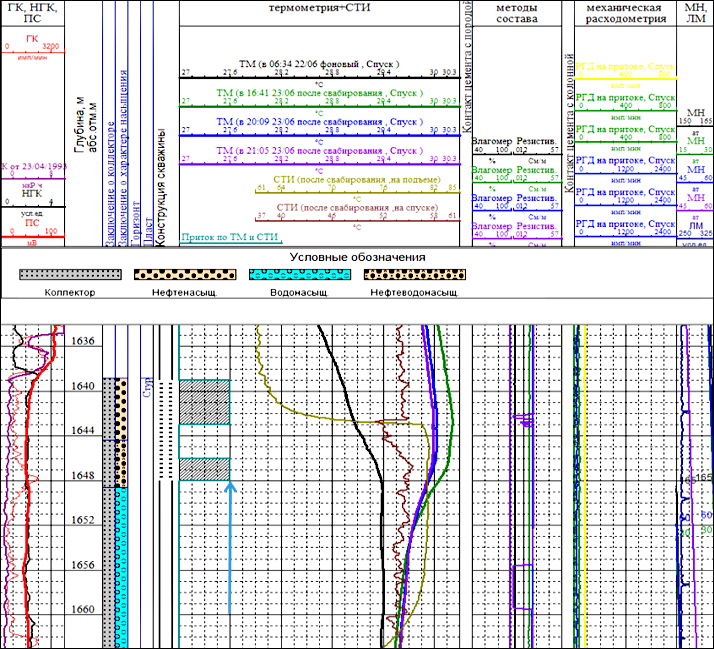

Геолого-гидродинамическое моделирование является важным этапом при проектировании рациональной разработки месторождений нефти. однако процесс создания моделей сопровождается большим количеством трудностей, связанных с неопределенностью свойств пласта. особенно актуальна данная проблема при моделировании сложнопостроенных карбонатных коллекторов. одним из ключевых параметров, необходимых для создания геолого-гидродинамической модели, являются зависимости относительных фазовых проницаемостей. стандартным подходом является создание единых зависимостей относительных фазовых проницаемостей для всего пласта. однако при таком подходе нивелируются особенности фильтрации в отдельных зонах пласта. В рамках данного исследования выполнено создание геолого-гидродинамической модели месторождения, характеризующегося сложнопостростроенным карбонатным коллектором, с учетом фациальный зональности при определении зависимостей относительных фазовых проницаемостей. В ходе работы выполнена привязка лабораторных исследований к различным фациальным зонам залежи. Для каждой фациальной зоны проведена аппроксимация зависимостей относительных фазовых проницаемостей с использованием LET модели. Проведено распределение выделенных фаций в геолого-гидродинамической модели путем задания различных регионов в трехмерной сетке, также проведена загрузка зависимостей относительных фазовых проницаемостей по фациальным зонам. По результатам моделирования установлено, что использование отдельных зависимостей относительных фазовых проницаемостей для каждой фациальной зоны повышает сходимость технологических показателей разработки с историческим трендом по сравнению со стандартным подходом. Также в рамках исследования проведено проектирование геолого-технологических мероприятий на модифицированной модели с учетом фациальной зональности. Запроектированные мероприятия позволили за 10 лет прогнозных расчетов увеличить добычу нефти на 5551,5 у.е. по сравнению с базовым расчетом, при практически неизменной обводненности – 1,2%.

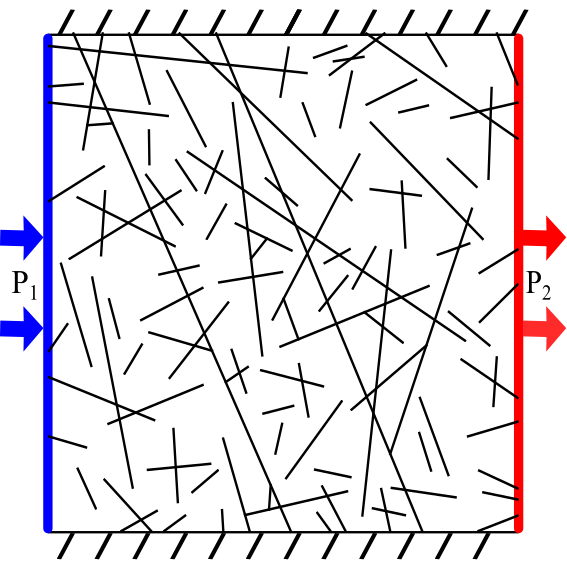

Коллекторы трещиновато-пористого типа имеют широкое распространение и содержат значительную долю запасов углеводородов. При этом трещиноватость горных пород оказывает значительное влияние на процессы разработки нефтяных месторождений. В частности, заводнение трещиноватых коллекторов может приводить к быстрым прорывам воды к добывающим скважинам. В связи с этим представляется важным исследование влияния характерного расстояния между скважинами (плотность сетки скважин) на эффективность выработки запасов в условиях трещиноватого коллектора.

В работе рассмотрена двумерная двухфазная фильтрация несжимаемых жидкостей в трещиновато-пористом коллекторе. Исследование проведено на примере трех вариантов систем трещин с одинаковой плотностью, характеризуемых при этом разной степенью связности. Данные варианты системы трещин получены путем случайной генерации: каждая трещина в системе имела случайную длину, положение и ориентацию. распределение трещин по длинам подчинялось степенному закону. Моделирование фильтрации в трещиновато-пористой среде проведено с помощью модели дискретных трещин. Исследовано влияние характерного расстояния между скважинами на эффективность выработки запасов.

Исследование зависимости эквивалентной проницаемости и коэффициента извлечения нефти от характерного расстояния между скважинами показало, что в условиях трещиноватого коллектора размещение добывающих и нагнетательных скважин на малом расстоянии друг от друга в зависимости от структуры системы трещин может быть либо неэффективным, либо связано с повышенным риском.

Современное состояние разработки нефтяных месторождений на поздней стадии характеризуется увеличением обводненности и необходимостью добычи и перекачки больших объемов попутной воды, что существенно снижает рентабельность эксплуатации таких месторождений. В контексте таких тенденций ремонтно-изоляционные работы занимают особое место среди мероприятий, направленных на оптимизацию операционных затрат на добычу нефти. В статье представлены результаты испытания и внедрения комплексной технологии водоизоляции с применением осадкогелеобразующих составов на Ташлы-Кульском месторождении республики Башкортостан. работы проводились в сложных геологических условиях пласта C1ksl турнейского яруса, представленного монолитными карбонатными коллекторами. Проведенные мероприятия показали высокую эффективность – около 95%.

Выполнен многопараметрический количественный анализ продуктивности горизонтальных скважин с многозонным гидравлическим разрывом пласта в режиме установившегося притока на основе высокоточного численного решения трехмерной задачи на подробной конечно-объемной сетке. Выявлены условия целесообразности выполнения многозонного гидроразрыва пласта и взаимосвязь основных параметров системы для достижения заданного уровня продуктивности скважины. Предложена аналитическая запись приближенного критерия, когда приток к стволу скважины пренебрежимо мал по сравнению с притоком к трещинам гидроразрыва. оценена точность и определены пределы применимости наиболее обоснованных упрощенных аналитических моделей расчета продуктивности.

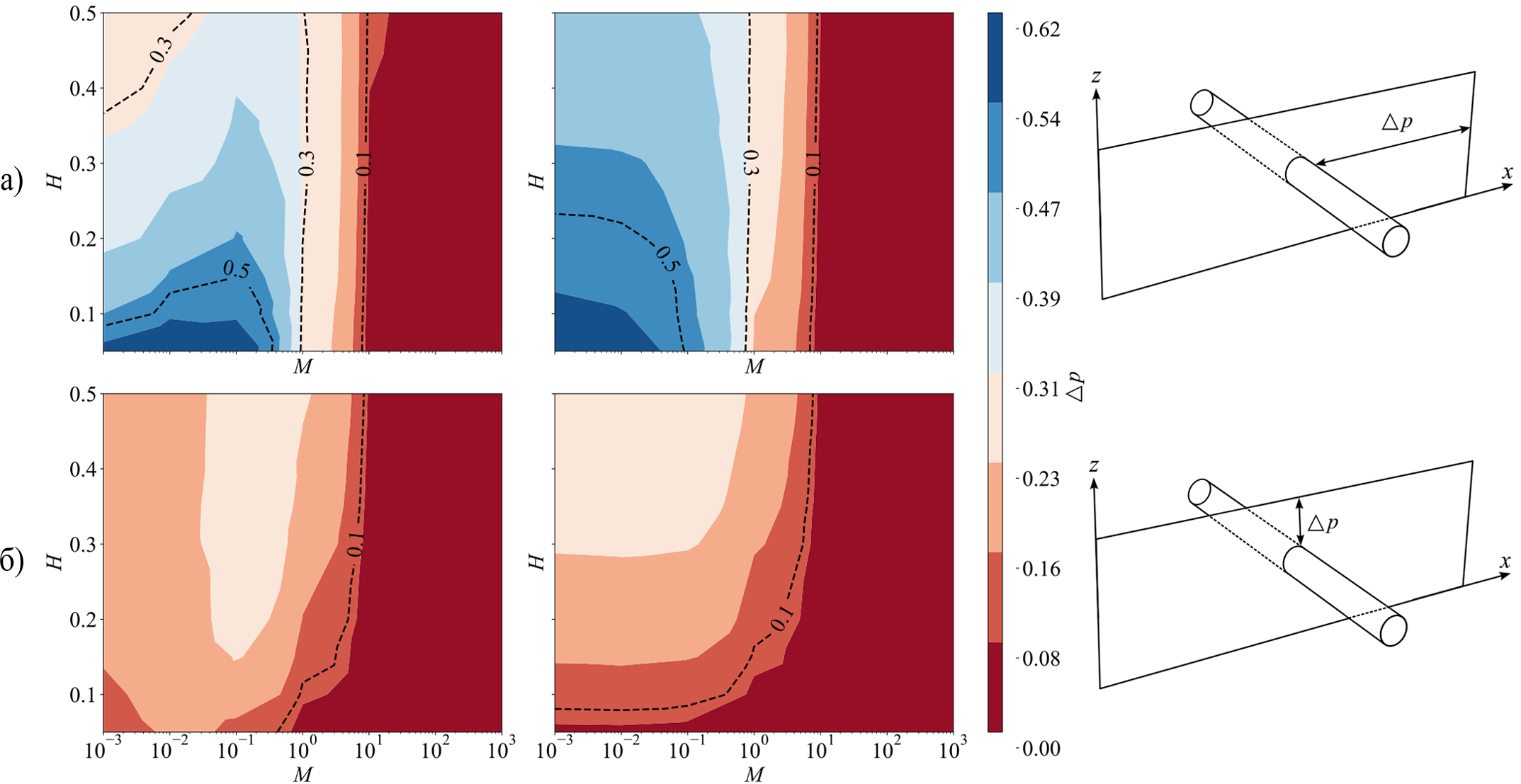

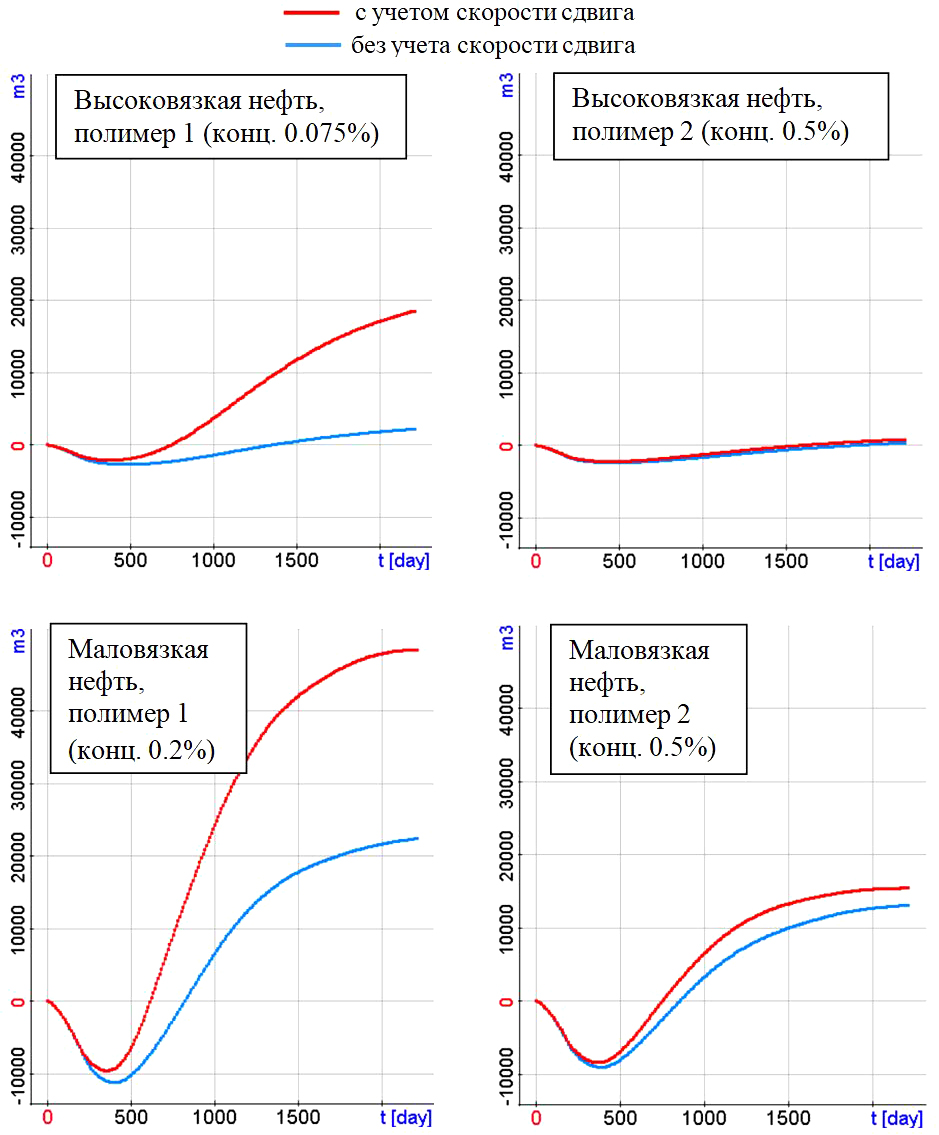

Работа посвящена анализу влияния скорости сдвига на результаты гидродинамического моделирования в пластовых системах при планировании и оптимизации технологий полимерного заводнения в задачах нефтедобычи. Трехмерное гидродинамическое моделирование выполняется с учетом того, что вязкость вытесняющего агента в пласте вычисляется по таблично заданной зависимости ее от концентрации полимера и скорости сдвига. В работе представлены результаты вычислительных экспериментов при проведении полимерного заводнения для трехмерной модели пласта с учетом и без учета скорости сдвига для двух типов нефти и полимеров. Даны оценки эффективности полимерного заводнения. Показано, что от скорости сдвига существенно зависит забойное давление. Поэтому неучет скорости сдвига при планировании может повлечь неправильные выводы о возможных суточных объемах и концентрациях закачки полимера, неверные прогнозы забойных давлений, а также приводить к существенным искажениям оценки эффективности полимерного заводнения в целом.

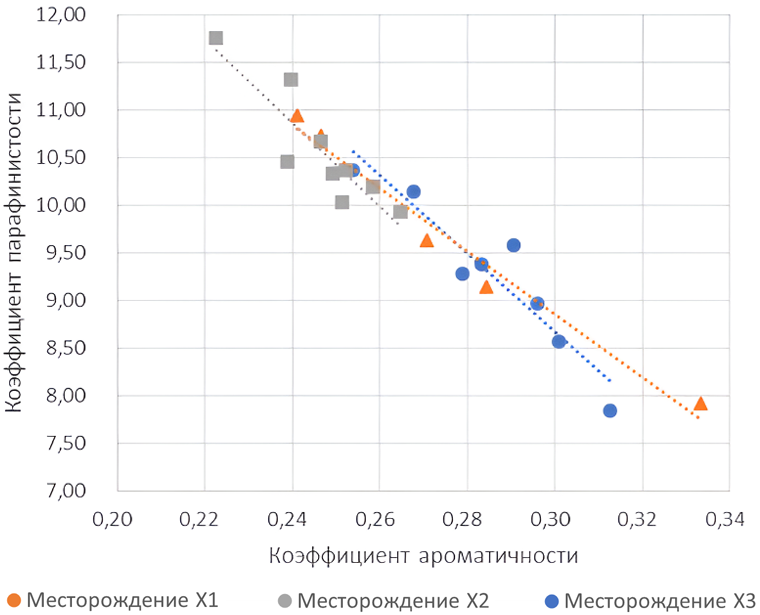

Флокуляция и осаждение асфальтенов являются причиной снижения фильтрационно-емкостных характеристик нефтяного пласта и призабойной зоны скважины, образования высоковязких эмульсий, формирования высокомолекулярных органических и комплексных отложений, недостижения запланированной технологической эффективности при применении физико-химических методов добычи. В работе представлены результаты экспериментальных лабораторных исследований параметров, которые характеризуют устойчивость коллоидной структуры образцов нефти из скважин различных залежей. Несмотря на достаточно высокую однородность структурно-группового состава исследованных образцов, выявлены отличия спектральных характеристик нефти отдельных залежей. Для показателей ароматичности и парафинистости установлено наличие прямолинейной связи с высоким коэффициентом корреляции. Выявлен высокий коэффициент корреляции оптических характеристик нефти и ее структурно-группового состава. Методологические подходы, изложенные в работе, могут быть использованы при выборе объектов и минимизации технологических рисков, связанных с осаждением асфальтенов.

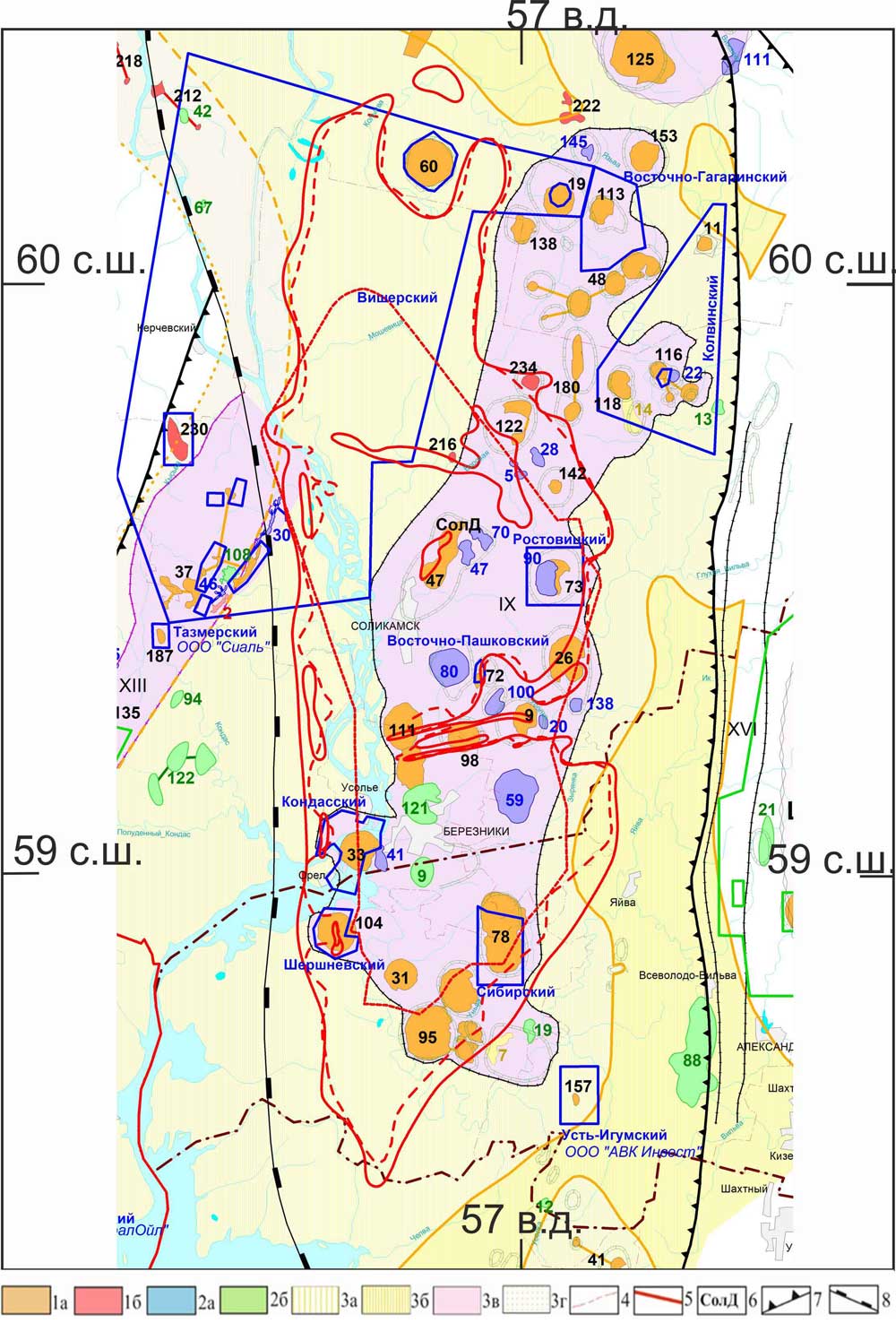

В настоящее время для предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых на территории соликамской депрессии весьма актуальна проблема размещения промышленных стоков, включающих подтоварные воды, сопутствующие нефтедобыче, и рассолы, образующиеся при добыче и переработке калийных солей. Наиболее экологически безопасным методом их сброса считается закачка в глубокие водоносные горизонты. В статье проанализированы правовые аспекты организации и эксплуатации полигонов глубинного захоронения, включающие как использование существующих лицензионных участков, так и процедуру получения новых лицензий для закачки промышленных стоков в глубокие водоносные горизонты. Изложены методические подходы к подземной закачке промышленных стоков, а также критерии выбора эксплуатационных объектов для этих целей. Проведен анализ геологического строения осадочных толщ северо-восточной части Волго-уральской нефтегазоносной провинции с оценкой их пространственного распространения, фильтрационно-емкостных свойств и совместимости содержащихся в них подземных вод с закачиваемыми стоками. установлено, что наиболее перспективным для захоронения промышленных стоков является турнейско-фаменский карбонатный комплекс. Применение комплексного подхода к оценке геологических и технологических факторов позволит выработать эффективные решения по снижению экологической нагрузки на природные системы.

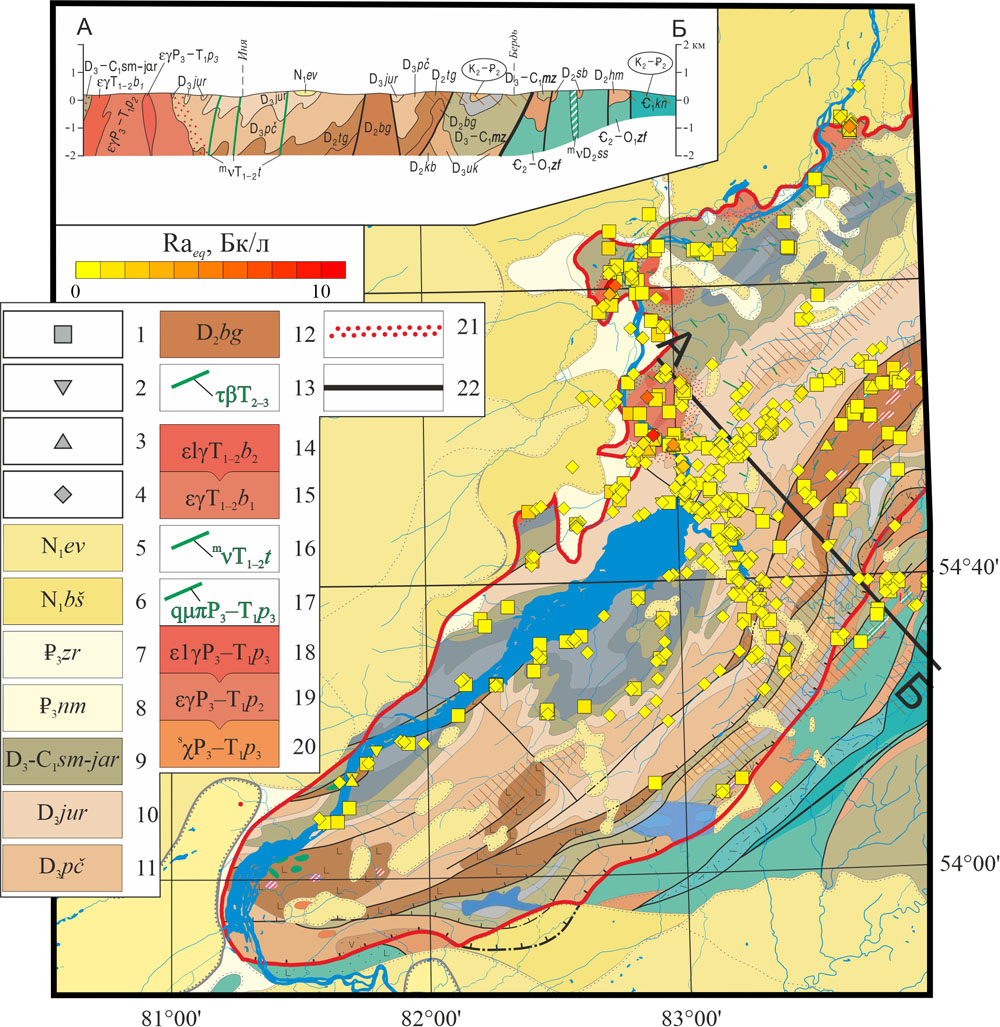

В настоящей работе впервые приводятся данные по оценке радиологической опасности природных вод восточных районов Новосибирской области. Выявлено, что на территории исследования развиты пресные и ультрапресные воды с величиной общей минерализации от 127 до 1848 мг/дм3, преимущественно HCO3 Mg-Ca, HCO3 Na-Mg-Ca и SO4-HCO3 Na-Mg-Ca состава. Геохимическая обстановка как восстановительная, так и окислительная (Eh (–332)–(+313) мВ), pH 6,1–9,5, содержание растворенного кислорода 0,51–16,59 мг/дм3. установлено, что наибольший вклад в природную радиоактивность вносят изотопы калий-40 и члены ряда радия (уран-238 и его продукты распада: уран-234, радий-226, радон-222 и др.). установленная активность калия-40, урана-238, радия-226, радона-222 варьирует в диапазоне от 0 до 85,5, от 0 до 4,3, от 0 до 25,2, от 1 до 1161 Бк/дм3 соответственно. Активность тория-232 на большей части территории исследования не превышает кларковые значения, за исключением вод, приуроченных к западной и северо-западной части Новосибирского гранитоидного массива (пгт. Колывань, с. скала и сопредельные территории).

Для оценки радиологической опасности природных вод, с использованием активности калия-40, радия-226 и тория-232, были рассчитаны: радиевый эквивалент (Raeq), мощность поглощенной из воздуха дозы (гамма-излучения) (Dγ), годовая эффективная эквивалентная доза (AEDE), индекс опасности внешнего и внутреннего облучения (Hex и Hint), пожизненный риск онкологического заболевания (ELCR). установлено, что природные воды восточных районов Новосибирской области в целом характеризуются низкими значениями всех радиологических параметров относительно норм, принятых международными организациями, находятся на одном уровне с природными водами Ирака, Намибии, Йемена, Испании, Китая и др. регионов мира и могут быть отнесены к категории безопасных вод для технического использования населением. В то же время использование природных вод для целей питьевого водоснабжения имеет существенные ограничения из-за повышенных и высоких концентраций радона-222, установленных как в зонах распространения гранитных массивов, так и в зонах распространения осадочных отложений.

Природа радиоактивности природных вод восточных районов Новосибирской области и уровень радиологического загрязнения окружающей среды контролируются геологическим строением, за исключением озерных вод около с. Шилово и около завода по производству кирпича в Дзержинском районе г. Новосибирска, где повышенная активность калия-40, вероятно, связана с использованием калийных удобрений в сельском хозяйстве и с использованием карбоната калия в процессе производства кирпича.

Важно

2026-01-16

Редколлегия журнала поздравляет Алексея Алексеевича Нежданова с 80-летием!

17.01.2026 празднует свой 80-летний юбилей Нежданов А.А., член редколлегии нашего журнала, учёный-геолог, первооткрыватель месторождений, заслуженный геолог РФ, доктор геолого-минералогических наук.

| Еще объявления... |

ISSN 1608-5078 (Online)

.png)